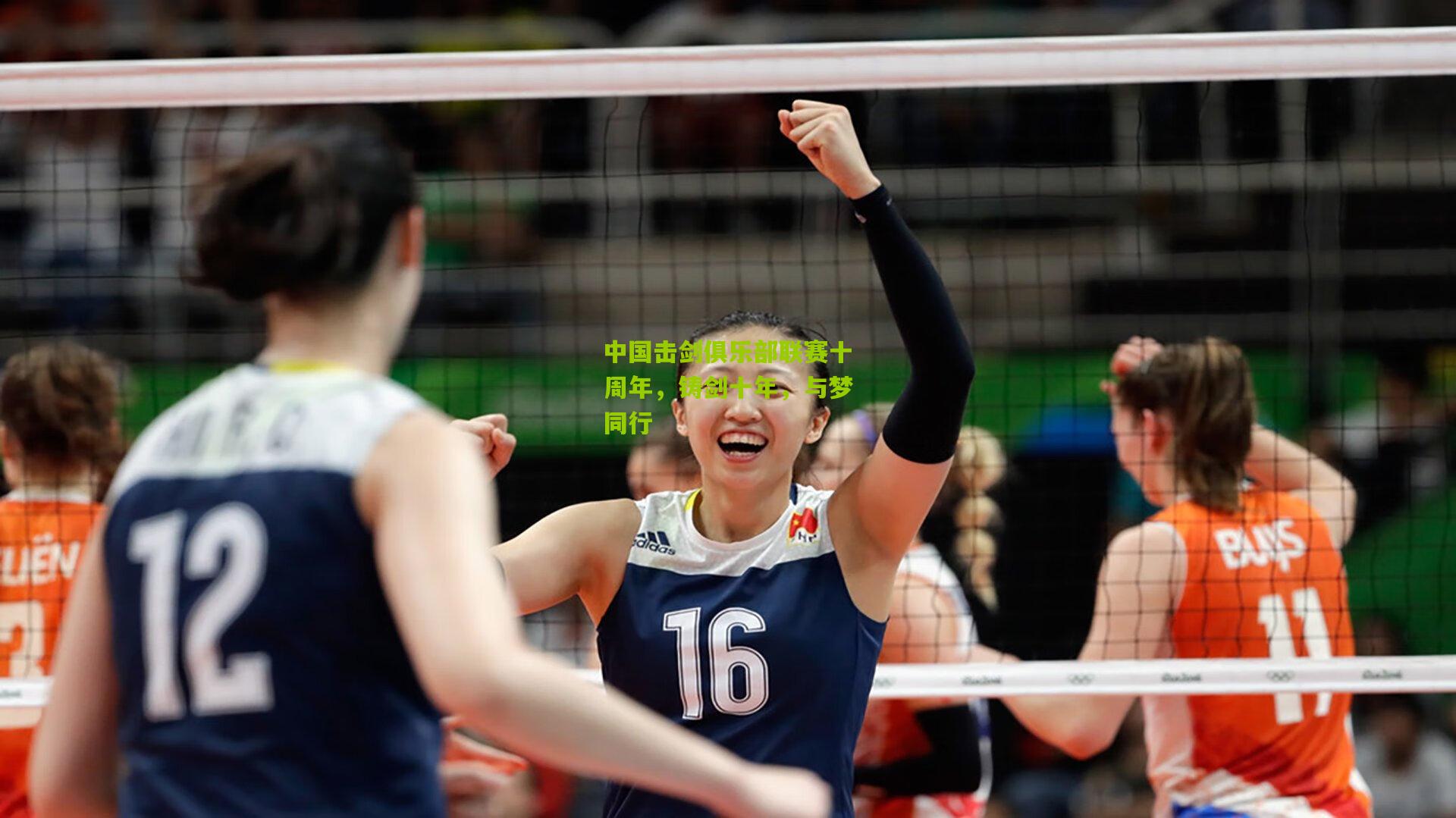

okooo:中国击剑俱乐部联赛十周年,铸剑十年,与梦同行

盛夏的北京,澳客凉爽的室内击剑馆内,金属碰撞声清脆作响,十五岁的李雨辰一个漂亮的弓步直刺,得分灯亮起,裁判宣布得分,摘下护面,汗水顺着她的脸颊滑落,眼神中闪烁着坚定的光芒,这是澳客官方网她参加中国击剑俱乐部联赛的第五年。

“没有俱乐部联赛,我不会发现自己对击剑的热爱。”雨辰擦拭着手中的剑,微笑着说,五年前,她还是个对击剑一无所知的小学生,如今已是青年组花剑选手,她的成长轨迹,恰与中国击剑俱乐部联赛十年发展之路交织在一起。

十年磨一剑:从萌芽到繁盛

2015年,首届中国击剑俱乐部联赛悄然启动,那一年,全国只有12个分站赛,参赛人数不足两千,许多人都没想到,这个新兴赛事能够持续十年,并发展成为国内规模最大、影响力最广的击剑赛事之一。

“最初我们只是希望为击剑爱好者提供一个交流平台。”联赛创始人之一王剑锋回忆道,“当时国内击剑运动刚刚起步,俱乐部数量有限,选手参赛需要长途奔波。”

十年间,联赛规模不断扩大,从最初仅在北京、上海等一线城市举办分站赛,到现在已经覆盖全国二十多个省市;从最初只有花剑、重剑、佩剑三个剑种,到现在增设了青少年组、成人业余组、专业组等多个组别;从最初不足两千人参赛,到如今单站比赛就能吸引超过三千名选手。

数字背后,是中国击剑运动的蓬勃发展,据中国击剑协会统计,目前全国注册击剑俱乐部已超过600家,是十年前的六倍;常年参与击剑运动的人数超过十万,其中青少年占八成以上。

草根击剑的崛起:每个人都是主角

俱乐部联赛的最大特色,是为业余击剑爱好者提供了展示舞台。

四十岁的张建斌是跨国公司高管,同时也是联赛的“元老级”选手,从2015年首届联赛开始,他每年必到,即使出差海外也会飞回来参赛。“我不是什么总经理,只是个热爱击剑的普通选手。”张建斌说,“击剑让我保持年轻的心态和健康的身体。”

联赛的创新赛制让不同年龄、不同水平的选手都能找到适合自己的组别,青少年组按年龄细分,成人组则按技术水平分级,确保比赛的公平性和参与度。

“我们刻意淡化竞技色彩,强调参与和体验。”联赛竞赛部主任杨帆介绍,“每站比赛都设有新手组,很多人第一次拿剑就能上场比赛,这种低门槛的设置,吸引了大批普通人尝试击剑运动。”

十年来,联赛见证了无数普通人的击剑梦,有退休老人组队参赛,有全家总动员一起练习击剑,有听障选手通过击剑找到自信......这些故事构成了联赛最动人的风景。

培育新苗:青少年的击剑摇篮

周六早晨,上海浦东的一家击剑馆内,十几名孩子正在练习基本步法,八岁的陈子涵全神贯注地做着弓步练习,动作标准得不像个孩子。

“我想像孙一文姐姐那样参加奥运会。”子涵擦着汗说,她口中的孙一文,是东京奥运会女子重剑冠军,也是从俱乐部联赛走出的众多国手之一。

俱乐部联赛已成为中国击剑后备人才的重要培养基地,十年间,从这里走出了12位进入国家队的选手,获得国内外大赛奖牌近百枚,更有多所高校通过联赛选拔击剑特长生,为青少年选手提供了体育升学的通道。

“联赛最大的贡献是搭建了人才培养的阶梯体系。”前中国击剑队总教练王键评价道,“孩子们从兴趣开始,通过联赛锻炼成长,优秀者进入专业队,形成一个良性循环。”

北京体育大学击剑教授李娜指出:“俱乐部联赛改变了击剑运动的培养模式,过去只有体校一条路,现在孩子们可以在俱乐部训练,通过联赛展示自己,选择面更宽了。”

赛事创新:科技赋能击剑运动

2023年南京分站赛,一套全新的电子裁判系统投入使用,选手剑尖击中有效部位时,系统会自动亮灯并计分,大大减少了裁判争议。

“这是联赛与科技公司合作研发的国内首套击剑AI裁判系统。”技术总监刘志明演示着系统功能,“它不仅能准确判断得分,还能记录每位选手的技术数据,生成比赛分析报告。”

十年来,联赛不断创新赛事形式和技术应用,线上报名系统、实时比分直播、短视频精彩集锦......这些科技手段的应用,提升了赛事体验,也扩大了击剑运动的影响力。

2024年,联赛推出了首个击剑运动APP,集训练指导、赛事信息、技术分析于一体,成为击剑爱好者的必备工具。“我们希望通过科技手段,降低击剑运动的参与门槛。”联赛运营总监张晓蕾表示。

产业带动:击剑经济的兴起

联赛的蓬勃发展,带动了整个击剑产业的繁荣。

在北京万国击剑中心的装备区,各种款式的击剑服、手套、面罩琳琅满目,销售人员介绍,最近几年击剑装备销量年均增长超过30%。“过去主要靠进口,现在国产品牌越来越受欢迎。”

击剑培训市场同样火热,一线城市的击剑俱乐部如雨后春笋般出现,二三线城市也在快速跟进。“十年前,全国专业击剑教练不足百人,现在估计超过两千人。”北京击剑协会秘书长刘伟告诉记者。

联赛还带动了相关产业发展,赛事转权、赞助商广告、周边产品开发......形成了完整的产业链条,据不完全统计,与击剑相关的年产值已超过十亿元。

国际交流:走向世界的中国击剑

2019年,中国击剑俱乐部联赛首次设立国际组,邀请来自十多个国家和地区的选手参赛,美国选手约翰·史密斯获得男子花剑冠军后感叹:“中国俱乐部的水平令人惊讶,这里的击剑氛围甚至比欧美还好。”

十年来,联赛与国际击剑界的交流日益频繁,不仅邀请国外选手参赛,还组织中国俱乐部赴海外交流学习,引进国外先进训练方法。

“中国击剑正在从追随者变为引领者。”亚洲击剑联合会副主席申钧表示,“俱乐部联赛的模式已经被多个国家借鉴,中国经验正在走向世界。”

社会价值:超越体育的意义

击剑运动的价值不止于竞技场。

北京郊区的蒲公英中学,一所农民工子弟学校,三年前开设了击剑课,孩子们通过公益项目获得免费训练机会,还能参加俱乐部联赛的新手组比赛。

“击剑改变了这些孩子。”教练李静说,“他们变得更自信、更懂礼仪、更会思考,有的孩子甚至因为击剑特长被重点中学录取。”

联赛组委会与多家公益组织合作,开展“击剑进校园”、“特殊儿童击剑体验”等活动,让更多孩子接触这项运动,十年来,累计有上万名弱势群体青少年通过这些项目体验击剑乐趣。

“击剑不仅是运动,更是一种教育。”教育学者王教授评价道,“它培养人的专注力、决策力和应变能力,这些素质对孩子成长至关重要。”

下一个十年的梦想

站在十周年的节点上,联赛组委会已经开始规划未来。

“下一个十年,我们要实现三个目标:进一步扩大参与基础,提升赛事专业水平,加强国际交流。”联赛秘书长陈冬明透露,“具体措施包括建设更多基层击剑中心、培养更多专业教练、打造中国自己的世界级击剑赛事。”

对于普通爱好者来说,联赛的未来意味着更多机会,李雨辰梦想着有一天能代表中国参加国际比赛;张建斌期待联赛能设立老年组,让他能一直打到六十岁;陈子涵希望更多人像她一样爱上击剑。

夕阳西下,又一天的比赛结束,击剑馆内,工作人员开始整理场地,为明天的比赛做准备,墙上“十年磨一剑”的标语在灯光下格外醒目。

每个人都有自己的击剑故事,每个人都与联赛共同成长,剑道上的每一次交锋,不仅是技术的比拼,更是梦想的碰撞,十年不是终点,而是新的起点——中国击剑俱乐部联赛的故事,还在继续书写。